|

|

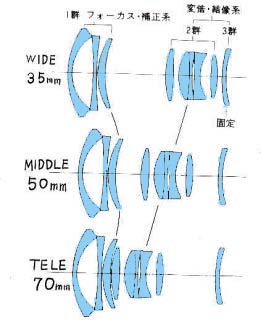

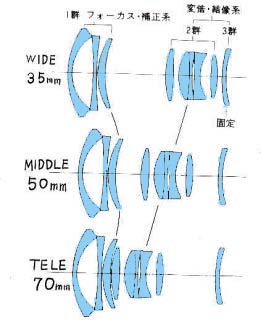

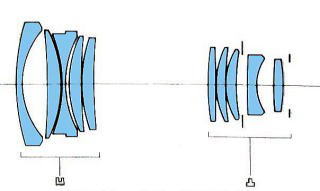

| 図6)後群を2成分に分離し移動量を短く した例。 FD35−70ミリF3.5−4.5 (キヤノン/1983年) |

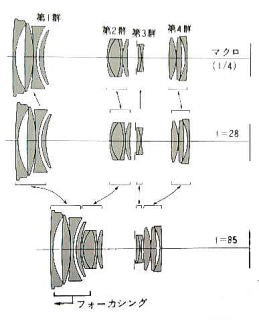

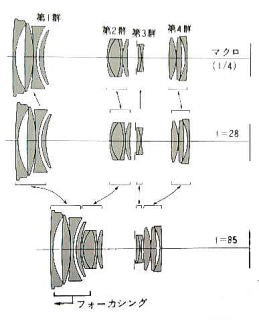

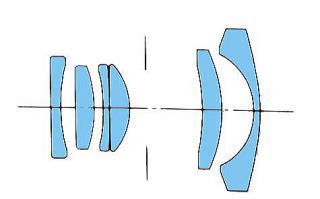

図7)後群を3成分に分離して高倍率を 得た例。 MD28−85ミリF3.5−4.5 (ミノルタ/1983年) |

第8話:2群ズーム〜苦難の歴史〜

|

|

| 図6)後群を2成分に分離し移動量を短く した例。 FD35−70ミリF3.5−4.5 (キヤノン/1983年) |

図7)後群を3成分に分離して高倍率を 得た例。 MD28−85ミリF3.5−4.5 (ミノルタ/1983年) |

参考文献:カメラレビュー1981年7月号、カメラレビュー1984年1月号(朝日ソノラマ刊)

現代のカメラとレンズ技術(小倉磐夫著/写真工業出版社刊/1982年)

カール・ツァイスのすべて(瑛出版社刊/1999年)

カメラと戦争(小倉磐夫著/毎日新聞社刊/1994年)

使うペンタックス(中村文夫著/双葉社刊/2001年)

2004/01/20UP

2004/01/21改定

2016/01/12改定

|

|

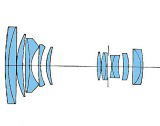

| 図1)一眼レフ用レトロフォーカス型2群ズームの 典型的な例 FD35−70ミリF2.8−3.5(キヤノン/1973年) |

図2)コンパクトカメラ用テレフォト型2群ズームの 典型的な例 コンタックスTVS用バリオゾナー28−56ミリ F3.5−6.5(ツァイス/1993年) |

一般に広角ズームは広角側での口径食(ビグネッティング)つまり周辺光量の不足が問題となります。単焦点の広角レンズに比べて光学系が長くなる3群や4群のズームレンズは周辺光量を確保することが難しくなります。このために一眼レフの黎明期より広角ズームは2群が理想であることはわかっていました(ミラーボックスがあるためどうしてもレトロフォーカスにしなければならず必然なのですが)。しかし、3群や4群ズームはレンズのパワー配分を分散できるために1成分あたりの屈折力を弱くでき、必然的に収差の発生を抑えられます。また1群で発生した収差を2群目、3群目で補正することで全体的に収差を補正することが比較的容易というメリットがあります。それに比べ成分数が2群しかない2群ズームは前群、後群共に強いパワー配分になり、また前後のパワー比率が極端に偏っているために前群で発生した収差を後群で補正し、さらにどの焦点距離でも収差を一定値に保持することが極めて困難です。また製造工程においても固定成分がなく2成分を同時にしかも非直線で移動させるという複雑なカム工作が要求されるために実用化は長らく不可能とされてきました。まるで航空機の世界の「音速の壁」のようにズームレンズの世界にも「焦点距離35ミリの壁」が長らく存在していたのです。下に、過去に広角域35ミリの壁に挑戦した試作ズームレンズをいくつか紹介します。

|

|

|

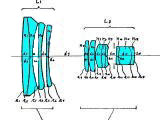

| 図3)オートニッコールワイド ズーム35−85ミリF2.8−4 (ニコン/1961年試作) |

図4)スーパータクマーズーム 35−70ミリF3.5 (ペンタックス/1960年頃試作) |

図5)バリフォーカルヘキサノン AR35−100ミリF2.8 (コニカ/1970年フォトキナ/ 発売は1972年) |

どれもレトロフォーカスの2群構成であることがわかります。しかしどれも周辺光量確保と前群から発生する球面収差を抑えるためにレンズ曲率を低く設計する必要から前玉径が過大となり実用には程遠い重量、予測価格となり発売は断念される例が続きました。樋口隆が設計したオートニッコールワイドズーム35−85ミリ(図3)は当時雑誌に発売予告まで出されたものの突然発売中止になった有名な失敗例です。理由はもちろん1.1Kgという過大な重量と40年前で9万6千円という予定価格でした。

図5のバリフォーカルヘキサノンは周辺光量確保のためフォーカシングを前群回転ではなく全群繰り出し式とすることで当時としては驚異的な3倍のズーム比と全域F2.8固定を実現しましたがズーミングの度にピントが移動するバリフォーカルレンズとなっています。

1973年に発売されたキヤノンFD35−70ミリはライバル各社の失敗作の屍の上にようやく発売され、2群ズームは実用可能であることを世界の光学メーカーに知らしめた、いわゆる「ブレイクスルー」となったことで特筆に価する製品でした。当時、キヤノンは「アサヒカメラ」編集部へこのレンズを紹介するときにライバルの「ニッコール43−86ミリF3.5」(註:3群ズーム参照)を隣に並べて「このレンズを超えるのに10年かかりました」と自画自賛したという有名なエピソードがあります。

キヤノンの成功は設計側からはズームレンズの小型化に不可欠な高屈折高分散ガラスの採用と折からのコンピュータ演算速度向上により前群のレンズエレメントに高い曲率を与えることができるようになり結果として前玉径を抑え、また前群の多枚数化である程度前群の収差を抑えることで後群は単純なエルノスター構成に簡略化できた事があり、また製造側では数値制御工作機械(NC)の出現により複雑な動きをする補正カムの工作が容易に出来るようになったことにあります。ようするに広角ズームの実現はコンピュータの高速化無しにはありえなかったという事です。

当初、2群ズームは2つの成分の間隔を変化させるという原理上ズーム比は2倍程度が限度とされておりましたがその後超広角化やズーム比の延長、そして大口径化のために後群の凸成分をさらに2群や3群に分割していく一種のフローティングを採用することで群数を増やしていきました。今日のF2.8クラスの超広角ズームは3群や4群が主流になっています。これはつまり後群の真中に負の固定成分を挿入することで後群を小さな光学補正ズームにしてしまい、前群と後群の間隔を変化させると同時に後群内部でも同時進行で変倍を行い、少ないストローク量で高倍率を得ているのです。