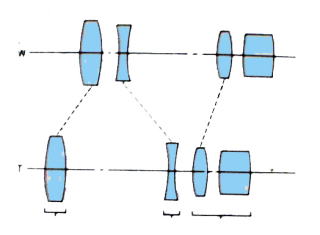

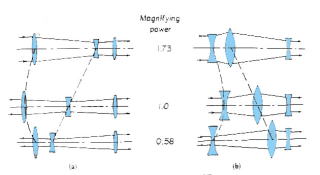

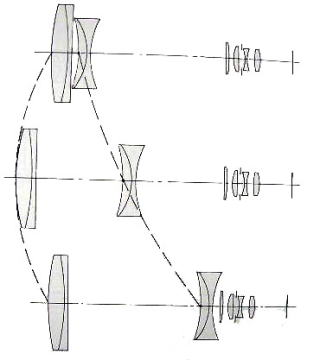

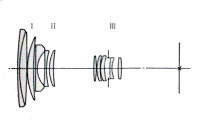

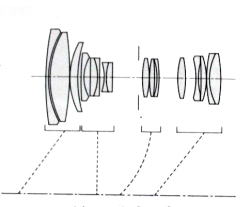

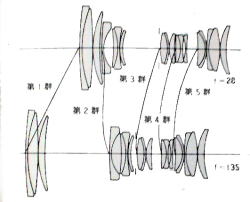

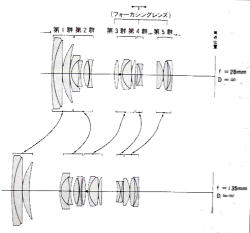

今日、広角域から望遠までを内包する高倍率全域ズームや、比較的小口径の高倍率望遠ズームに多用されるズーム構成が「3群ズーム」とその発展型です。広角から望遠までを1本のズームレンズでまかなうには本来まったく逆のレトロフォーカスとテレフォトを両立しなければならないという物理的矛盾をかかえているのですが、第1群と第3群に正成分を、中心の第2群に負成分をサンドイッチ状に配し、負の第2成分はあまり移動せず、前後の正成分がほぼ連動して前後にピストン運動することでこの矛盾を解決しています(図1/図2)。

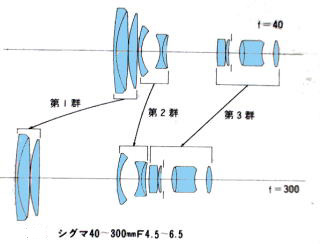

図1)3群ズームの原理 図2)3群ズームの実際例

シグマズームオメガII40−300ミリF4.5−6.5

(シグマ/1983年試作)

光学系を縮めると正の第1群(これをフォーカス系と呼びます)が負の第2群(前群バリエーターとかエレクターと呼びます)のマイナスパワーに相殺され、全体的に凹ー凸のレトロフォーカス広角レンズに、光学系を伸ばすと正の第3群(結像系兼後群バリエーター)が負の第2成分に相殺され、全体的に凸ー凹のテレフォト望遠レンズになります。

3つの成分がカムに乗って移動しながらズーミングを行うためシグマでは3群ズームをトリオカム方式と呼んでいます。

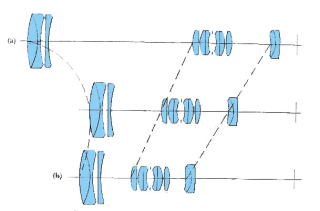

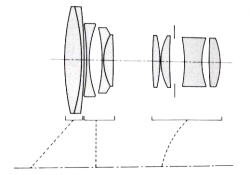

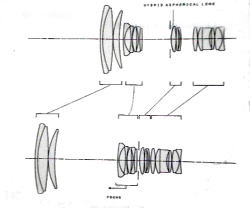

歴史上ではベルハウエルのクック・バーロー40−120ミリf3.5〜8(1932年)のように逆に中心の第2群が正で前後の第1第3成分が負という構成もありましたが今日ではほぼ消滅しています(図3/4)。

バリエーターは正成分よりも負成分にしたほうが数倍のパワー配分が可能で変倍効率が高いからです。

図3)初期の映画用3群ズーム

クック・バーロー40−120ミリ

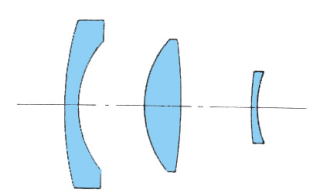

F3.5−8(ベルハウエル/1932年)図4)単焦点レンズの前に装着する

3群ズームコンバーター

トランスフォカトール(アストロ/1934年)