|

|

| (図1)ハイパーゴン100ミリF22 (ゲルツ/1900年) |

(図2)トポゴンF6.3 (ツァイス/1933年) |

第5話:広角レンズ

広角レンズは吉田の分類(駐1)によると、3種類に大別できます。前から順に凸ー凹ー凸に配列された通常の対称型。凹ー凸ー凹に配列された逆対称型。そして一般にレトロフォーカスタイプと称される「非対称型」です。

まずは「対称型」から解説していきます。

「対称型広角レンズ」

一般に写真レンズは明るくすればするほど、または画角を広げれば広げるほど収差補正が困難になるといわれています(駐2)。広い画角の中心部から周辺部までディストーション(歪曲収差)、像面湾曲、非点収差、倍率色収差を補正して均一な画質を保つことは容易ではないからです。

その点、第4話の「ガウスタイプ」の項でも紹介した「ルドルフの法則」に基づいた「対称型」は広角レンズに有利な構成とされています。理論上、完全な前後対称型レンズであればディストーション、非点収差、像面湾曲、倍率色収差などを前後で打ち消しあうために完璧に補正できるからです。

このように対称型は広角レンズに求められる性能を満たすために有利なため、ディストーションを極端に嫌う航空測量写真の分野で古くから採用されていました(図1)。

このクラスの元祖であるゲルツのハイパーゴンは見てのとおり完全な前後対称型のため歪曲や湾曲は実質的にゼロで画角度±67度まで非点収差のない画質が得られましたが、球面収差を補正していないためにかなり暗く(f22)航空写真には不利でした。

このハイパーゴンの球面収差を補正すべく1933年にツァイスのロバート・リヒターが設計したのがトポゴンです。ハイパーゴンの内側に凹メニスカスを前後対称に配したものでF6.3と格段に明るくなりました(後に改良されてF4まで大口径化します)。

これらの対称型広角レンズで収差以上に問題になるのは周辺光量の著しい低下です。これは口径食(ビグネッティング)と呼ばれる現象で極めて浅い角度から軸外光束が入射する超広角レンズの場合光がレンズそのものにさえぎられるために起こります。これを軽減するにはレンズの最前部に凹レンズを配しておけば開口効率が向上し、軸外光束が入りやすくなり周辺部が明るくなります。後述する非対称型(レトロフォーカス型)ではその傾向は顕著ですが、これを対称性をくずさないように後群にも同程度のマイナスの屈折力を持つ凹レンズを配した構成が生まれました。

この通常の写真レンズとは逆の凹ー凸ー凹の配列を持った超広角レンズの元祖はロシアのM.Mルシノフが1946年に特許申請した「ルサール20ミリF5.6」です(図3/註3)。この原理を元にウィルド(ツァイスから移籍した)のルードヴィッヒ・ベルテレが1952年に設計したのが有名な「アビオゴン」です(図4)。これは航空用レンズですが、のちに35ミリ判用に焦点距離を縮めて設計しなおした「ビオゴン21ミリF4.5」となりました。この凹ー凸ー凹の逆対称型構成は周辺光量が明るく、絞り開放から実用的な映像が得られるために大判カメラやレンジファインダーカメラ用の超広角レンズに適用されています。

この凹ー凸ー凹のレンズ構成を極限まで簡素にしたものに、ツァイスのエアハルト・グラッツエルが設計した「ホロゴン」があります(図6)。1966年当時としては空前の焦点距離15ミリを実現するために絞りがくる位置をひょうたん型のガラスで満たすというかなり無理な設計をしており絞りが固定になっています。

1960年代まではビオゴンは超広角レンズの手本とされ、シュナイダーのスーパーアンギュロン21ミリF3.4(図5)、ニッコール21ミリF4(図7)などのよく似た構成の超広角レンズが発売されましたが、近年はコンピュータの光路追跡計算速度の向上にともない、レンズ配列の最適化計算に制限がなくなったため旧来のタイプ分類のどれにも該当しない各社独自の構成が増えています。

画角70度未満の広角レンズの場合は口径食の影響がそれほどないため凸ー凹ー凸の普通のガウスタイプやその変形、東独ツァイスのツェルナーが設計した前ガウス、後トポゴンのクセノタータイプがよく採用されました(図8)。通常の対称型構成のほうが大口径化しやすいからです。

また、中判や大判の準広角レンズにはツァイスのウィリー・メルテが1926年に発明したオルソメタータイプがよく使われます(図9)。オルソメターは球面収差の補正ではガウスよりも不利ですが非点収差の補正では有利なので明るさよりも画角が優先される中・大判に適しているからです(註4)。

「非対称型広角レンズ」(レトロフォーカスタイプ/逆望遠タイプ)

レンズの後ろに反射鏡がある一眼レフカメラの場合、対称型の広角レンズは反射鏡にぶつかってしまうため使えません(図7、過去には反射鏡を上に跳ね上げて装着する超広角レンズがありましたが、実質的に一眼レフカメラではなくなってしまいます)。このため1930−1950年ごろまで35ミリ一眼レフは広角レンズがありませんでした。

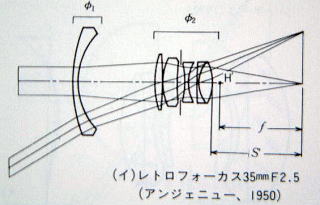

この問題を解決したのが1950年に発売されたフランスのピエール・アンジェニュー設計の「レトロフォーカス35ミリF2.5」です(図10)。これはエルノスター構成の主光学系の前に大きな凹レンズを配してバックフォーカスを広げるという原理です。実は主光学系の前に凹レンズを配するとバックフォーカスが長い広角レンズになり、しかも前の凹レンズと後ろの主光学系の間隔を変化させることでズームレンズにもなるこの原理はハリウッドの映画カメラマンだったジョーゼフ・ベイリー・ウオーカーが1932年に特許を取得しており(註3)決してアンジェニューの発明ではなかったのですが、この設計はまたたくまに世界中の一眼レフカメラメーカーに採用され、「レトロフォーカスタイプ」と呼ばれるようになりました。レトロフォーカスはアンジェニュー社の登録商標のため「逆望遠構成(Inverted Telephoto Type)」と呼ぶこともあります。

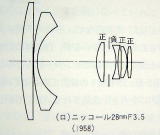

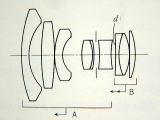

初期のレトロフォーカスタイプは広角レンズに重要な前後対称性を著しく欠いているため画質は思わしくありませんでした。このレトロフォーカスの改良に多大な貢献をしたのが日本の一眼レフメーカーです。初期のレトロフォーカスが主光学系に凸凸凹凸のエルノスター構成をそのまま採用していたのに対し、1958年発売のオートタクマー35ミリF2.3(図11)とニッコール28ミリF3.5(図12)は主光学系を凸凹凸凸に配列することでコマ収差が改善されました。さらに1966年のフォトキナに発表したニッコール24ミリF2.8(図13)でレンズの前後の繰り出し幅を変化させる「フローティング機構」が実用化されるとレトロフォーカスの超広角化や大口径化に弾みがかかり、おりからのコンピュータの高速化も手伝って、今日では対称型とまったく引けを取らない描写性能が得られるようになりました。ただし、同じ焦点距離、同じ明るさの場合、どうしても対称型に比べて大型化する傾向があります。

|

|

| (図1)ハイパーゴン100ミリF22 (ゲルツ/1900年) |

(図2)トポゴンF6.3 (ツァイス/1933年) |

|

|

|

| (図3)ルシノフのレンズ (1946年) |

(図4)アビオゴン115ミリF5.6 (ウィルド/1950年) |

(図5)スーパーアンギュロン 21ミリF3.4 (シュナイダー1963年) |

|

|

| (図6)ホロゴン15ミリF8 (ツァイス/1966年) |

(図7)ミラーアップして装着する ニッコール21ミリF4(1959年) (資料、チョートクのカメラジャーナル57) |

|

|

| (図8)前ガウス、後ろ トポゴンのクセノター 80ミリf2.8 (シュナイダー/1953年) |

(図9)オルソメタータイプ のジンマー (シュナイダー/1972年) |

|

(図10)レトロフォーカス35ミリF2.5 φ2の主光学系(ここではエルノスタータイプ) の前にφ1の凹レンズを配するとバックフォー カスの長い広角レンズになります。 (アンジェニュー/1950年)(引用文献/註2) |

|

|

|

| (図11)日本初の レトロフォーカス構成 オートタクマー35ミリF2.3 (ペンタックス/1958年) 資料)ペンタックスギャラリー |

(図12)ニッコール28ミリF3.5 レトロフォーカスの画質改善に 寄与した後群の凸、凹、凸、凸 配列は現代にまで受け継がれ ています。(ニコン/1958年) |

(図13)ニッコール24ミリF2.8 レトロフォーカスの超広角化と大口 径化を可能にしたフローティング機構 (前群のAと後群のBが別々に繰り出 される)を最初に採用しました。 (ニコン/1966年フォトキナ) |