|

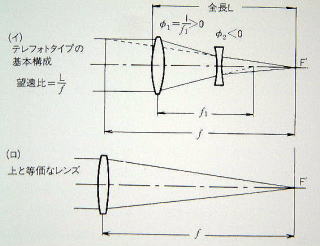

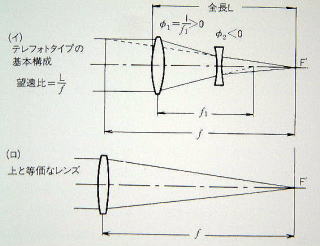

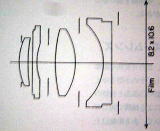

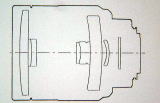

| 図1)テレフォトタイプの原理(註1) |

第6話:望遠レンズ

望遠レンズは小倉(註1)の分類では3種類に大別されます。まずはレンズ全長を縮めるために主光学系の後ろに凹レンズを配した「望遠型(テレフォトタイプ)」、そして対称型レンズ構成の「長焦点型」、これとはまったく別の反射鏡を使った「反射望遠型(ミラーレンズ、レフレックスレンズ、カタジオプトリックタイプ)」です。

まずは現代の望遠レンズの主流であるテレフォトタイプから紹介します。

望遠型(テレフォトタイプ)

望遠レンズで問題となるのは広角レンズとは逆にフィルムからレンズまでの距離が長くなり、レンズの全長が長くなり、またピント合わせの際の繰り出し量も膨大なものとなり撮影に支障をきたすことです。

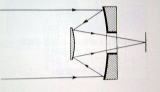

そこで広角レンズのレトロフォーカスとは逆の発想で、主光学系の後ろに凹レンズを配して実焦点距離よりもレンズの全長を縮めたのが「テレフォトタイプ」(望遠型)です。望遠レンズなんだから望遠型であたりまえだろうと言われると確かに紛らわしいですね。コンパクトカメラでは広角レンズなのに望遠型を採用している例があるので、この場合焦点距離とは無関係にこう呼ばれています(図1、5)。

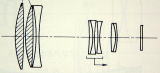

望遠型の歴史も実はそうとう古く、1891年にイギリスのトマス・ルドルフ・ダルメヤーとドイツのアドルフ・ミーテがまったく別個に、殆ど同時に特許を出願しています(註2/図2))。

どちらも凸レンズの主光学系の後ろに凹レンズを配して全長を縮め、さらにはこの前後の間隔を変化させて焦点距離を変えられるようになっていました。ただし、焦点距離を変えるとピントが狂ってしまい合わせ直さなければならないためズームレンズとは呼べません。ズームレンズと区別するためにこれらは「可変テレフォトタイプ」と呼ばれています(図3)。

しかし、ピント合わせの煩雑さはもちろん焦点距離を変化させる度に激変する収差など可変テレフォトタイプは問題点が大きいため20世紀になるとテレフォトタイプは前後の間隔を固定して単焦点望遠レンズとして使われるようになりました。1905年にKマルチンが設計し、ブッシュ社から発売されたビス・テラーが世界初の単焦点テレフォトタイプだとされています(図4)。

ちなみに近年では前が凸、後ろが凹のテレフォト型2群ズームは望遠レンズよりもむしろコンタックスTVSやライカミニルックスズームなどのコンパクトカメラ用に復活しています。全長を短く出来るのでコンパクトカメラに有利なのでしょう。

|

| 図1)テレフォトタイプの原理(註1) |

|

←図2)1891年に ダルメヤー(上)と ミーテ(下)が同時に 出願したテレフォトの 特許(註2) |

|

←図4)ブッシュ社の ビステラーF7 (1905年) |

|

←図3)ダルメヤーの 可変テレフォトレンズ ベルクハイム (1893年)(註2) |

|

←図5)カメラの 薄型化に伴い広角 レンズにすら望遠 構成をとる例が増え てきた。 コダックディスクカメラ (1982年) |

発想自体は古いテレフォトタイプですが、写真レンズの基本である前後対称性に欠いているため近年までショートバックフォーカスのレンズはなかなか登場しませんでした。つまり「広角レンズ」で紹介したレトロフォーカスとは逆の問題点、糸巻き型のディストーションと球面収差です。このため現在発売されているテレフォトタイプの望遠レンズは無理にテレフォト比(実焦点距離分の全長)をとらずに相応の全長にとどめ、元祖のビス・テラーと比べるとずいぶん複雑な構造になっています。

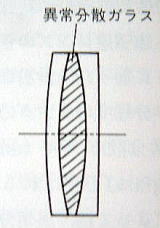

また、テレフォト比を小さくすると望遠レンズに付き物の色収差を増幅する傾向があるために1960年代以降、異常分散素材の導入が進められました。

このテレフォト比の限界を超越する試みのひとつとしてキヤノンが2000年のフォトキナで発表した積層型回折光学素子(EF400ミリF2.8に初めて採用)があります。

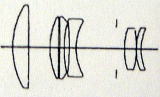

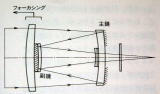

望遠レンズでのピント合わせの苦労だった繰り出し量の長さと回転トルクの重さは1970年代に、後群の凹レンズのみを動かすことでピント合わせをする「インターナルフォーカス」の実用化により劇的に改善されました(図6、図7)。

テレフォトタイプの超望遠レンズにはこれらコストのかかる高価な材質や技術がふんだんに用いられているために極めて高価になりがちです。ですから、それほど全長が長くならない中望遠レンズではテレフォト構成をとらずに通常の対称型構成やエルノスター構成、ゾナー構成を採用することが多く、これらは望遠型と区別するために「長焦点型」と呼ばれます。

|

|

| 図6)インターナルフォーカスの原理 | 図7)ニッコール300ミリF2.8ED のインターナルフォーカス |

長焦点型

広角レンズに対称型と非対称型のレトロフォーカスタイプがあるように望遠にも非対称型のテレフォトタイプに対する対称型構成はあります。でも普通、望遠レンズの分野ではトリプレットタイプやガウスタイプを「対称型」とは呼びません。これらは「長焦点型」と呼びます。

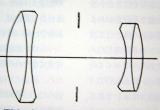

一般に200ミリ以下の望遠レンズはガウスよりも若干バックフォーカスが短くなるゾナー構成が用いられ、85ミリクラスではF2未満の大口径レンズはガウス、F2.8以上の小口径レンズはエルノスターと相場が決まっているようです。写真レンズは焦点距離が長くなるとレンズの曲率が緩やかになりザイデルの5収差の発生が少なくなるため、設計的にはそれほど困難はありません。長焦点で小絞りの望遠レンズになるとレンズの中心のごく一部しか結像には寄与しないためにライカのテリート(図9)のような1群3枚でも通用するのです。ただ、色収差は焦点距離に正比例して増大するために原価の高い異常分散ガラスを用いなければならず、高画質を求めるとやっぱり高価になります。

|

|

| 図8)長焦点型の例 ゾナー180ミリF2.8 |

図9)長焦点型の例 テリート800ミリf6.3 |

望遠レンズでとかく問題になるのはご存知「色収差」です。三角プリズムを通過した白色光が虹のように「赤、緑、青」の順番で分散する現象は小学生でも知っていますが、これがガラスを使ったレンズでも同様に起こるのです。結果、被写体の輪郭線が色にじみを帯びます。

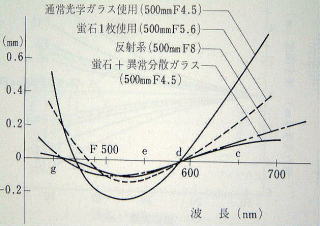

もちろん、すべての望遠レンズは高屈折高分散ガラス(フリント)と低屈折低分散ガラス(クラウン)を組み合わせた色消し構成をとっていますが、これで補正できるのは可視光のなかでもっとも波長が長い赤色光ともっとも波長が短い青色光の2色のみ(これを2色補正:アクロマートと呼びます)で、中間波長の黄色や緑に関しては「二次スペクトル」と称する色収差が頑固に残存しています。この二次スペクトルは焦点距離と正比例して増大する上に通常のガラス素材を使う限りどのような構成をとっても補正はできません(表2)。

この二次スペクトルを補正するにはクラウンとフリントの分散差を小さくすればよいのです。通常のガラスは屈折率が高くなればなるほど分散も大きくなりますが、中には高屈折でありながら低分散(厳密にいうと青から紫にかけての分散を短くした)「クルツフリント」、低屈折でありながら高分散(赤色光の分散を長くした)「ラングクラウン」なガラス素材が存在します。これらの「異常分散ガラス(Extraoridinary Dispersion略してED)」を組み合わせるとやっかいな二次スペクトルは消失します。これを3色補正:アポクロマートと呼びます(作例写真参照)。

低屈折高分散の「特殊低分散素材(ラング)」は古くから蛍石(フローライト)が知られていました。天然の蛍石(写真3)は透明度が低くてレンズには使えませんが1960年代に人工結晶の量産が可能になると写真レンズに使われるようになりました。世界初の蛍石を採用した写真レンズは1969年発売のキヤノンFL300ミリF5.6Lと同500ミリF5.6Lです。ここで誤解して欲しくない点は「特殊低分散ガラス」とは普通のガラスよりも分散が少ないガラスという意味ではなくて、「低分散でありながら低波長の光の分散が異常に大きい」という意味です(図10)。

蛍石は量産が難しい上にモース硬度で4と軟らかい(通常の光学ガラスの主成分であるSiO2のモース硬度は7)ので研磨も困難で量産には不向きですが1970年代には蛍石ほどではないが強い異常分散性を持つ「特殊低分散ガラス」が実用化され各社がED、SD、APOの名称で採用しています。下図のLgSKはショット社の最新型EDガラスです。ただし、これらは異常分散性が蛍石の半分程度なので蛍石ならば1枚で済むところをEDガラスでは2−3枚使わなければなりません。

後者の高屈折で低分散の「高屈折低分散ガラス(クルツフリント)」はSiO2やB2O3などが古くから使われていますがその異常性は蛍石やラングクラウンには及びません。

しかし、高屈折で低分散ということはレンズの曲率が緩くても通常ガラスの高曲率と同等の屈折力が得られるのでレンズが球面をしていることから由来する球面収差やコマ収差を押さえることができるわけです。ですから大口径レンズにはこの高屈折低分散ガラスは不可欠になります。ラングクラウンが高級でクルツフリントが安物という訳では断じてありません。あくまでも適材適所であるということを肝に命じてください。

また、低屈折高分散(ラングクラウン)と高屈折低分散(クルツフリント)をお金に糸目を付けずに使えばものすごく軽量で高画質なレンズが出来るんじゃないかと思う方も当然おられるでしょうが、何事も過ぎたるは及ばざるがごとしでともゆ工房さまの検証データを見ればお分かりかと思われます。

表1)ショット社の光学ガラスの記号と名称(註3)

図10)異常分散性の模式的説明(註1) 記号 名称 記号 名称 FK 弗珪クラウン

PK 燐酸クラウン

PSK 重燐酸クラウン

BK 硼珪クラウン

BaLK 軽バリウムクラウン

K クラウン

ZK 亜鉛クラウン

BaK バリウムクラウン

TiK チタニウムクラウン

SK 重クラウン

LgSK ラング重クラウン

SSK 特重クラウン

LaK ランタンクラウン

KF クラウンフリント

CaF2 蛍石BaLF 軽バリウムフリント

LLF 特軽フリント

BaF バリウムフリント

LF 軽フリント

F フリント

SF 重フリント

BaSF 重バリウムフリント

LaF ランタンフリント

LaSF 重ランタンフリント

TiF チタニウムフリント

TiSF 重チタニウムフリント

KzF クルツフリント

KzFS クルツフリントスペシャル

|

|

| 写真1,2)アクロマート(2色補正)とアポクロマート(3色補正)の描写性能の差 左、SMCペンタックス500ミリF5.6 右、SMCペンタックスFスター250−600ミリF5.6ED(IF) 撮影:増田光紀 |

|

|

| 表2)軸外色収差(500ミリの例)(註4) | 写真3)天然蛍石の結晶 |

反射望遠型(カタジオプトリックタイプ)

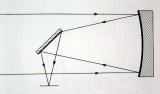

望遠レンズで忘れてはいけないのが反射望遠です。反射望遠レンズは2枚の反射鏡で光束を往復させるために通常の屈折光学系を用いた望遠レンズよりも全長が短くなり、図らずともテレフォト比が小さくなります。またフォーカシングの際に動かすのは副鏡を含む前ブロックのみなのでインターナルフォーカスにする必要もありません。そして何といっても反射が主であるために超望遠レンズの悩みの種である色収差が格段に小さくなると、望遠レンズに最適な要素がそろっているのです。

ただし、反射光学系は色収差の発生はありませんが球面収差やコマ収差は増幅する傾向がある(つまりピントは甘く、周辺部が流れる)ため、やっぱりガラスレンズによる屈折光学系は必要です。このため現代の反射望遠レンズは「反射屈折(カタジオプトリック)光学系」と呼ばれ、欧米では略してCATレンズと呼ばれています。

|

図11)ニュートンの 反射望遠鏡(1668年) |

図12)カセグレンの 反射望遠鏡(1672年) |

| (写真4)ガリレオの屈折式 望遠鏡(左)とニュートンの 反射式望遠鏡(右) 反射式にするといかに小型 化できるかがわかります。 (上野国立科学博物館蔵) |

図13)レフレックス ニッコール 500ミリF8(1969年) |

図14)ミノルタAF レフレックス500ミリF8 (1989年) |

実用になる反射望遠鏡の発明は1663年にスコットランドの数学者ジェームズ・グレゴリーによってなされました(註5)、さらに万有引力や力学の法則で有名なアイザック・ニュートンが1668年にニュートン式反射望遠鏡を発明しており、これまた写真発明のはるか以前からあった技術です(写真4参照)。

ニュートン先生は三角プリズムを用いた分散の研究に入れ込みすぎた結果、ガラスを使った望遠鏡では絶対に色収差は補正できないと早合点してしまい、反射望遠鏡の開発に没頭します。そのためクラウンとフリントを合わせたダブレット構成の色消しレンズをイギリスのドロンドが発明したのはニュートンの死後でした。しかし、異常分散ガラスが無かった時代に1次の色収差は補正できても二次の色収差は補正不可能だった訳で、ニュートン先生の早合点もあながち間違ってはいません。

アイピースが鏡胴横についているニュートンタイプは天体望遠鏡ではおなじみですが写真用には具合が悪く、また副鏡に凹面鏡を使ったグレゴリータイプは上下像が逆さになってしまうため、1672年にフランスのギョーム・カセグレンが発明した、グレゴリータイプの副鏡を凸面鏡に置き換えたカセグレンタイプが現代のカメラ用反射望遠レンズの原型となっています(図11,12)。

他に天体撮影用には非球面の補正板を組み合わせたシュミットカメラ(1931年)やマクストフタイプ(1940年)等が知られていますが一般撮影への適用例がないためここでは省略します。

反射望遠レンズは副鏡が中心光軸をふさいでいるために通常の光彩絞りを入れることが出来ないことやオートフォーカスに対応しにくいこと、バックボケに強い2線ボケとドーナツリングがあらわれること(写真5)など、天体望遠鏡では問題にならない欠点が写真の描写に影響を与えるために最近ではあまり発売されなくなりました。

|

←写真5) 反射望遠レンズに 顕著に見られる ドーナツボケの例 写真6→) 反射光学系は 赤外領域でも焦点 移動がないため 赤外フィルムとの 相性が良い。 ルビナーマクロ 500ミリF5.6 撮影:増田光紀 |

|

絞りに関しては1980年にはハーシェルタイプを原型とする傾心反射鏡(シーフシュピーグラー)を採用する事で反射望遠鏡の宿命だった副鏡の光路遮蔽を回避したゲーマーカドプターと1984年にハニメックス社が副鏡の後ろで円筒を前後させることで内側から絞るハニメックス300ミリF5.6(F16まで)が、AF対応には1989年にミノルタがAFレフレックス500ミリF8(図14)を発売していますが他社はなぜか追従していません。何故でしょうか?。

通常の屈折光学系は赤外線領域までの色収差は補正していないため普通の写真レンズで赤外線写真を撮影する場合は赤外補正マークにピントをずらさねばならずとても望遠レンズで動く被写体は撮れませんが、反射光学系は赤外領域でも焦点移動がないため赤外線撮影にはとても相性がよいという特徴があります(写真6)。

天体望遠鏡のみならず一般撮影でももっと利用されてよいと思うのですが。

資料)註1「写真レンズの基礎と発展」(小倉敏布著/朝日ソノラマ/1995)

註2「写真レンズの歴史」(ルドルフ・キングレーク著/朝日ソノラマ/1999)

註3「写真レンズの科学」(吉田正太郎著/地人書館/1997)

註4「カメラ・レンズ技術」(中村昭義他/写真工業出版社/1983)

註5「カメラレビューNo3/レンズの歩み」(久保島信著/1978)

2002/10/06

2002/10/25改定

2003/02/10改定

2005/01/03改定

2005/02/25改定

2005/08/06改定

| 戻る | 次へ |