機械補正式ズームのもっとも基本的な構成とされるのが4群ズームです。4つの成分がおのおの独立した役目を持つためズームレンズの機械補正の原理を解説するにはもっとも適した方式です。

近年ではコニカミノルタの勉強会では「古典的4成分ズーム」と呼ばれているようで、いわゆる「枯れた技術」と言えそうです。

各成分が独立して機能を分担するため欧米ではQUARTET−ZOOM(四重奏ズーム)と呼ばれます。

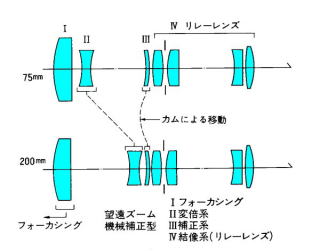

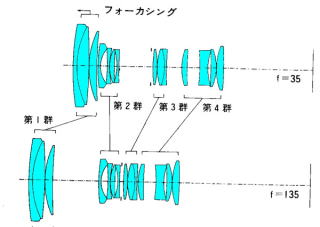

図1)4群ズームの原理 図2)4群ズームの実際例

タムロンアダプトールII80−210ミリF3.8−4

(タムロン/1980年)

この方式のズームレンズは前から順に「焦点系(フォーカシングレンズ)」「変倍系(バリエーター)」

「補正系(コンペンセーター)」「結像系(マスターレンズ/リレー系とも呼ぶ)」に分かれており(図1)、実際にズームレンズとして機能する第1〜第3群は焦点を結ばない無焦点系(アフォーカル)であり、アフォーカル倍率(平行光線が第1群に入射する光軸からの高さと第3群から出射する光軸からの高さの比)を変化させることで全体の焦点距離を変化させます。このときのアフォーカル倍率と第4群のマスターレンズの焦点距離をかけた数値がズームレンズ全体の焦点距離となります。例えばマスターレンズの焦点距離が140ミリで第1〜第3群のアフォーカル倍率が0.5〜1.5倍だとするとこのズームレンズは70−210ミリズームということになります(図2)。第4群はズーム光学系とは無関係なのでこれをズーム成分には数えずに「3成分機械補正式ズーム」と呼ぶ場合もあります。

何のことは無い。4群ズームは前回の「3群ズーム」で紹介したドンダースの変倍望遠鏡を単焦点レンズの前にアフォーカルズームコンバーターとして装着した発想からスタートしているのです。

前3つの成分が焦点を結ばない無焦点系(アフォーカル)なのでニコンでは4群ズームのことを「アフォーカル・ズーム」と呼んでいます。

ドンダースの変倍望遠鏡から発展したバリオグラオカーなど初期のズームレンズはズーミングによって発生する焦点移動を補正するため第1群、第2群共に不規則に大きく移動させる必要があり、1本1本ワンオフ(受注生産)で少数生産の映画用ズームレンズには許されても安価に大量生産するには問題があります。

このためズーム比2倍未満の望遠系ズームレンズでは前回の「3群ズーム」で紹介したトランスフォカトールなどのように第1・第3成分は固定にして第2群だけ移動する簡略型3群ズーム(厳密にはバリフォーカルレンズ)もありました。

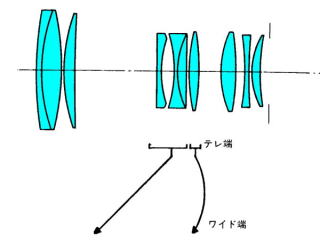

図3)中心の第2群しか移動しない

3群バリフォーカルレンズの例

フォッケンフーバー100−190ミリF1.8

(シャルル・フォッケンフーバー/1973年)図4)サンDF85/135ミリF4

(サンレンズ/1981年)

しかしこの方式ではズーム比が小さければあまり目立ちませんがズーム比を大きく取るとズーミングの際にピント位置が大きく変化してしまいます。実際に図3のズームレンズはズーミングの際に最大1.8ミリの焦点移動があります。図4の製品に至っては最初からズームのテレ端とワイド端のみの使用をメーカー側が奨励した極めて珍しい「2焦点レンズ」です。しかし試しにカメラに装着するとズームの中間域では確かにピントはずれますがピントを合わせ直すとちゃんと結像します。

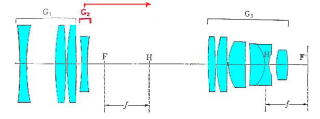

ただし、スチルカメラならばズーミング後にピントを合わせ直す事もできますが映画用ズームでは撮影中にズーミングする必要があるためこの欠点は致命的となります。このため直線移動する第2群と固定されたマスターレンズの間に焦点面を曲線移動しながら追いかけて常に一定のピントの虚像をマスターレンズへ出射するコンペンセーターを追加したのが「4群ズーム」です。

この方式では第1群のフォーカス系は前群回転式フォーカシングの為だけに機能し、ズーミングに伴う移動はありません。第2群のバリエーターはズーミングに伴い直線移動して変倍の機能を受け持ちます。第1群の位置が変わらないまま第2群を移動させると焦点移動が発生するためこの焦点移動量を第3群のコンペンセーターが曲線移動しながら追いかけ常に一定の距離に保ちます。このズーム部の虚像を最後の第4群が実像に戻して感材に投影するのです。

各成分の機能が独立している上に屈折力が分散しているために第1群で発生する収差を第2群や第3群で相殺することで収差バランスを保ちやすいという特徴があり、曲線移動する成分がコンペンセータだけなのでカム鏡胴の量産性にも優れ、また動かないマスターレンズに絞りがあるためにズーミングの際のF値変動が無いという利点から1960年代より望遠ズームに多用されてきました。

キヤノンでは山路敬三(NHKプロジェクトXの日本初の普通紙複写機NP1100のプロジェクトリーダーで有名ですね。)が「固有係数と特性行列」という論文(1960年)で4群ズームの原理を世界で最初に数学的に解析したためキヤノン社内では4群ズームのことを「山路式ズーム」と呼ぶそうです。銘玉の名高いEF70−200ミリF2.8Lは山路式ズームの最後の末裔と言えます。

註)山路博士の4群ズームの分類については「レンズ設計の全て 光学設計の真髄を探る」(電波新聞社/辻定彦著)に詳しいですが、筆者の貧弱な知能指数では違いがよく分からなかったのでここでの記述は控えさせていただきます。

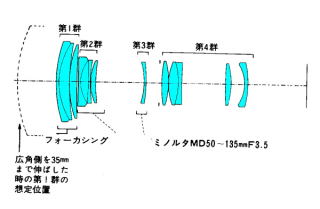

しかし、ズーミングをしても光学系の長さが不変な上絞りが最後部にあるため広角域での周辺光量を確保する事が難しく(35ミリ判の場合広角域は40ミリが限度とされる)、また広角時に全長が最短になり携帯性に優れた3群ズームに比べて小型化が不利で(図5)(図6)フィルムカメラ時代末期ではビデオカメラ用ズーム以外では80−200ミリF2.8や250−600ミリF5.6といった一部の大口径望遠ズームや超望遠ズームに使われるのみの少数派となりつつありまりました。

図5)4群ズームで広角側を35ミリまで広げた場合の前玉の想定位置

ミノルタMD50−135ミリF3.5(1978年)での例図6)3群ズーム発展型4群ズームの場合

広角粋を35ミリまで広げても前玉径は抑えられる

ミノルタMD35−135ミリF3.5−4.5(1982年)の例